|

|

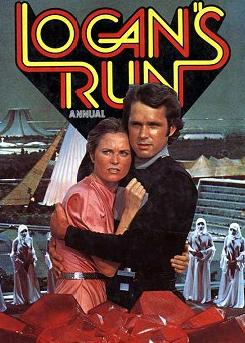

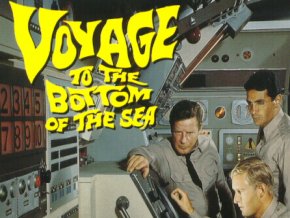

Sexta-feira, 20/6/2014 A cultura visual e a emancipação do receptor Gian Danton Durante décadas, todos os estudos sobre os produtos culturais sempre partiam do princípio de que havia uma única interpretação a respeito sobre eles. A teoria hipodérmica, por exemplo, não só acreditava nessa perspectiva, como ainda dava aos emissores poder absoluto sobre a audiência. Influenciada por essa ótica, a maioria dos estudos se voltava para quem emitia a mensagem ou para o poder de convencimento dos meios de comunicação. Até mesmo pesquisas mais recentes, como as do campo da semiótica, partiam, em grande parte, da premissa de que havia uma interpretação pronta, singular, e que cabia a uma autoridade (o semiólogo) destrinchá-la. Num outro polo, a história da arte, que também se interessava por esses produtos, via a arte como carregada de significados prontos, geralmente atrelados ao seu contexto histórico, que cabia analisar e aprender. Numa corrente mais política, analisava-se os produtos da indústria cultural a fim de revelar suas estratégias de dominação e "ensinar a tomar consciência" (tomar consciência significava ter a interpretação desejada por aqueles que pretendiam denunciar a ideologia nos meios de comunicação). Livros como Para ler o Pato Donald e Para uma leitura crítica dos jornais são exemplos dessa vertente condutivista. Hoje, uma das correntes mais recentes de estudos da imagem é a que se chama de cultura visual. Ela se interessa menos pelos produtores e muito mais pelo que as pessoas fazem com esses produtos (chamados de artefatos culturais), sendo o significado livre para diversas interpretações. Não há, segundo a cultura visual, uma instância autorizada para dizer que esta ou aquela leitura é a correta. As estratégias de emancipação do receptor são muito mais no sentido de ajudá-lo a se apropriar dos artefatos culturais - ou criar a seus próprios - do que de "conscientizá-lo" dentro de uma determinada leitura. Percebo esse posicionamento muito próximo ao que eu sempre entendi a respeito do assunto, desde que era criança. Fã de seriados e desenhos animados, eu nunca via na tela o que estava passando, estava sempre completando o roteiro na minha cabeça, preenchendo as brechas, enxergando dilemas éticos onde eles não eram visíveis, profundidade onde ela era apenas insinuada. Alguns dos episódios que mais me marcaram eu só vi uma cena, ou uma sequência, e completei o resto na minha cabeça (e mais tarde transformei em contos ou histórias em quadrinhos). Alguns exemplos:

Assim, cada um de nós vai completando, resignificando, apropriando dos artefatos culturais que chegam até nós. Quando alguém manda algo para o mundo, seja um quadro, um filme, um seriado, uma história em quadrinhos, ela deixa de pertencer a ele e passa a pertencer a quem recebe esse conteúdo. Gian Danton |

|

|