|

|

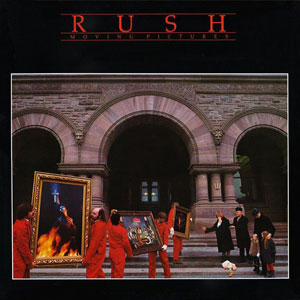

Quinta-feira, 16/6/2011 6 pedras preciosas do rock Diogo Salles Ao longo da vida somos apresentados a todo tipo de música e é a partir dessas audições que selecionamos o repertório que irá compor a nossa discoteca básica. A grande maioria do que escutamos cai no esquecimento, mas as poucas que ficam, ficam para sempre. É difícil definir qual o momento exato em que percebemos que gostamos daquela determinada banda ou artista, a ponto de mudar nossa percepção sobre música. Pois é exatamente o que vou tentar fazer aqui. Através de lembranças escondidas, empoeiradas, quase esquecidas em minha memória (de tão longínquas), tentarei captar a essência dessas audições. Audições que ocorreram entre 1987 e 1993 (dos meus 11 aos 17 anos), cada uma dentro de seu contexto. Foram elas que me tornariam um geek musical e formariam as ramificações daquilo que eu chamo de conceito musical, coisa que soa incompreensível aos falsos ecléticos, que só se apegam a preconceitos. Trabalhei aqui apenas com o formato álbum, sem levar em conta coletâneas ou registros ao vivo, pois acredito que é pelos álbuns que se analisa o artista. Como já escrevi aqui, tudo começou com Thriller, do Michael Jackson. Agora começo a contar a partir do momento em que fui lançado ao rock, listando seis álbuns fundamentais por ordem de chegada aos meus ouvidos. Álbuns que se tornaram o meu batismo no rock e que me remetem àquele espaço de tempo tão especial em que me dispus a ouvi-los.  The Joshua tree - U2 (1987) Naquele 1987, aos 11 anos, minha introdução de fato ao rock. Eu precisava me soltar das amarras do pop, mas tinha de fazê-lo gradualmente. Num momento tão crucial, em que eu andava ouvindo muito A-ha e Duran Duran, o pop-rock do U2 chegou na hora certa. Foi quando surrupiei de um primo meu uma fita K7 do U2 (soa estranho, mas o K7 era uma mídia muito comum na época). Aquele som cheio de guitarras melódicas e refrões marcantes era totalmente novo e instigante. Meu DNA roqueiro começava a se manifestar de maneira mais declarada ― herança da minha mãe, fã dos Beatles na adolescência. Guardadas as proporções (e evitando comparações) podemos dizer que o U2 foi o Beatles dos anos 1980 e The Joshua tree era o seu álbum branco. Ao mergulhar na América profunda, o discurso político da banda fazia o contraponto a toda a febre yuppie da época. Enquanto todo mundo era alienado e multi-colorido, o U2 respondia com o preto e branco e as canções de protesto. Ironicamente, os papéis se inverteram nos anos 1990: enquanto todo mundo queria ser politizado, o U2 caiu de corpo e alma no showbizz. Apesar de todos os exageros de Bono como ativista, esse álbum marcou a minha geração e, ouvindo hoje, tenho uma percepção diferente a respeito. Sempre gostei de arranjos sofisticados, mas The Joshua tree me fez lembrar o quanto a simplicidade é necessária em alguns momentos.  Moving pictures - Rush (1981) Não há maneiras de explicar como uma pessoa se torna um fã de Rush. É amor à primeira audição. Sobre esse álbum (e essa banda), não tenho muito a acrescentar, pois acredito que eu já tenha dito tudo no Especial Rush. O saldo final ficou assim: 2 podcasts (um no pré-show, outro no pós-show), a discografia inteira comentada em 6 posts no blog (com um post dedicado só ao Moving pictures), uma crítica sobre o documentário Beyond the lighted stage (Caderno 2), uma matéria (com a caricatura do trio) no dia do show (Variedades/JT) e o review do show (Portal Estadão). Muita coisa? Para mim, foi um bom começo.  Van Halen - Van Halen (1978) Eu já tinha passado de raspão pelo Van Halen quando ouvi o solo de "Beat it", do Michael Jackson. Também já tinha flertado com o hard rock quando viciei em Appetite for Destruction, do Guns n' Roses. E até já tinha ouvido alguns discos do próprio Van Halen com Sammy Hagar nos vocais. Mas foi com este primeiro rebento da banda (certamente o debute mais bombástico da história do gênero) que a coisa ficava séria a ponto de atingir níveis patológicos. E não apenas por ouvir "Atomic punk" no último volume para infernizar a vizinhança (isso era apenas a minha adolescência exigindo mais e maiores decibéis). Estou falando do que este disco representou para o rock como um todo. Na época em que foi lançado, todos os headbanguers despertaram de suas agonias e puderam finalmente perceber o quanto o punk do Sex Pistols era estúpido. Eddie Van Halen antecipou para 1978 tudo aquilo que seria feito no hard rock e no heavy metal da década seguinte. Todas as referências estavam ali: no two-hands de "Eruption", na levada de "Runnin' with the devil", no riff de "Ain't talkin' bout love", no suingue de "I'm the one", no peso bluesy de "Ice cream man", na ira de "On fire". Nos discos subsequentes, o Van Halen amadureceu seu som, produziu jóias raras como Fair Warning (1981) e encontrou o sucesso comercial em 1984 e 5150 (1986), mas era exatamente esse som cru, vulcânico e devastador de Van Halen I (como ficou popularmente conhecido) que o fez tão especial.  Physical graffiti - Led Zeppelin (1975) Depois que descobri Hendrix, mergulhei de cabeça na discografia do Led Zeppelin e encontrei em Led Zeppelin IV a pedra fundamental do classic rock. Mas nenhum de seus discos me impressionou tanto como este Physical graffiti. O Led (ou Zepp), para os íntimos, sempre buscou diferentes sonoridades para que os discos oferecessem uma variada gama de sons. Aqui eles atingiriam a perfeita combinação do folk e do blues aliando a potentes riffs de guitarra e muita psicodelia. A gravação do disco começaria da maneira mais convencional possível: reunir a banda para gravar, mixar e lançar. Acontece que o projeto se tornou ambicioso no meio do caminho. A duração das músicas excederia o tempo total de um disco. Aí surgiu a ideia de incluir faixas que não foram aproveitadas nos discos anteriores e torná-lo um álbum duplo. O resultado se tornaria uma das maiores viagens sonoras que a banda jamais poderia sonhar. A funkeada "Trampled underfoot", as bluseiras "Boogie with Stu" e "Black country woman", os riffs de "Custard pie" e "The wanton song" e a beleza plácida de "Ten years gone" dão o tom do disco, mas ainda não mostrariam todas as suas facetas. Nas longas e viajandonas "Kashmir", "In the light" e "In my time of dying" é que a banda mostrava a sua maturidade musical e criativa, e justificava todo o mito criado em torno de seu nome. Isso tudo fez de Physical graffiti uma obra singular na discografia do Zepp e também um dos maiores estandartes do rock setentista.  90125 - Yes (1983) Devo reconhecer que o Yes não era uma banda fácil de cativar um garoto de 16 anos logo na primeira audição. Foi aí que encontrei 90125, o meu portal de entrada para o "YesWorld". Em 1980, a banda tinha acabado, e coube ao guitarrista sulafricano Trevor Rabin a ingrata incumbência de ressuscitá-la. Conseguiu mais do que isso. Rabin trouxe uma nova abordagem ― mais rock e menos erudita ―, para que o Yes explorasse novos territórios. Nesse disco, a fronteira que os prendia ao rótulo de "progressivo" foi rompida, e eles foram içados direto ao mainstream do rock. Quem poderia imaginar uma banda progressiva vendendo 6 milhões de discos, tendo um hit no topo das paradas radiofônicas e lotando arenas pelo mundo (inclusive no Brasil), com fãs enlouquecidas gritando por eles? Talvez por isso que os fãs mais xiitas torçam o nariz para essa fase do grupo, que consideram "pop". É claro: qualquer coisa que eles fizessem soaria pop, se comparássemos com Close to the Edge (1972) ou Relayer (1975). Mas o Yes da década de 80 era uma banda excepcional e 90125 conseguiu um grande feito. Absolutamente todas as faixas são de altíssimo nível, impecavelmente produzidas por Trevor Horn, que entendia como ninguém da sonoridade oitentista. O empolgante riff de "Owner of a lonely heart" puxava uma sequência avassaladora de hits como "Hold on", "Changes", "It can happen" e "Leave it" e mostravam um Yes renovado. Sem perder o virtuosismo (característica essencial da banda), o novo Yes conseguiu soar mais palatável ao público em geral. Com 90125, a base de fãs da banda diversificou-se de tal forma que não incluía apenas os bicho-grilos barbudos, mas também adolescentes roqueiros e mulheres que queriam dançar uma melodia mais amigável.  Burn - Deep Purple (1974) Fato: quem é fã de Led Zeppelin, é fã de Deep Purple. Àquelas alturas, o clássico Machine Head, ícone maior do rock paleolítico, já tinha feito a minha cabeça. Estava difícil imaginar que o Purple tivesse algum disco melhor que aquele. Tinha. Tudo mudou quando ouvi Burn pela primeira vez. Além de Coverdale (um novato na época), os vocais tinham o reforço do lendário Glenn Hughes, que eu já conhecia através de um disco obscuro (e subestimado) que ele lançou com o Black Sabbath. O duelo de vozes entre Coverdale e Hughes, juntamente com uma aproximação mais clara do blues, colocavam a banda num outro patamar e provava que eles podiam suprir sem turbulências as ausências de Ian Gillan e Roger Glover. Já Richie Blackmore, conhecido por criar grandes riffs na história do rock, se encontrava em seu auge criativo. Inspirado em "Fascinating rhythm", de Gershwin, ele teria na faixa-título o maior de todos os seus riffs. Em "Might Just Take Your Life" e "Lay down, stay down", o tecladista Jon Lord se mostrava inspirado, e o baterista Ian Paice estava mais selvagem do que nunca. Lamentavelmente, essa formação não duraria muito, pois no disco seguinte (Stormbringer) a banda seguiria um direcionamento mais soul-funk (influência de Hughes), o que gerou descontentamento em Blackmore e levaria a banda à dissolução pouco depois. Felizmente, esse momento tão sublime da banda entraria para a posteridade através do famoso vídeo California Jam, um show de musicalidade, peso, improvisação e psicodelia ― e que mostrava toda a insanidade de Blackmore. Nota do Editor Leia também "Conceitos musicais: blues, fusion, jazz, soul, R&B". Diogo Salles |

|

|